ペロブスカイト太陽電池用電子輸送層の新規成膜技術を開発~環境負荷の少ない量産技術で、カーボンニュートラルへ貢献~

2025年08月18日

住友重機械工業株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:下村真司、以下「当社」)は、次世代の太陽電池として期待されるペロブスカイト太陽電池(※1)に欠かせない「電子輸送層」と呼ばれる極薄の膜を、安価な材料を用いて環境負荷の少ないプロセスで形成する新規技術の開発(以下「新技術」)に成功しました。

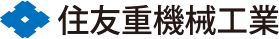

数種類の層が重なるペロブスカイト太陽電池において、電子輸送層は発電層(ペロブスカイト層)の上部または下部に成膜され、電気の素となる電子をペロブスカイト層から電極へスムーズに流す役割を担います。そのため、ペロブスカイト層から電子を適切に受け取れる特性に設計すること(伝導帯準位設計)が重要です。加えて、一定以上の温度を与えると破損するペロブスカイト層を損なわないで成膜する必要もあります。このような理由から、安価で大量生産に向くものの高エネルギーの粒子や高温環境を用いる従来の方法を単純に採用することはできません。そこで、各メーカーでは化学的な成膜方法を適用することを検討していますが、化学的な成膜方法の場合は高価な材料を用いることや低い量産性、原料ガスの有毒性・可燃性といった点で課題があります。

それらの課題に対応するために、当社の技術研究所にて、独自技術である「反応性プラズマ蒸着法(RPD法)(※2)」を用いることで、ペロブスカイト太陽電池の電子輸送層に適する酸化スズ(SnO2)のみの膜を形成する新技術の開発に成功しました。

RPD法は物理気相成長法(PVD)の一種で、「低温・低ダメージ」「大面積・高速成膜」「危険性がなく、環境負荷も小さなガスの利用」などの特徴があり、ペロブスカイト層上への成膜や量産性、環境親和性に適しています。SnO2は安価に手に入る金属酸化物であり、PVDで成膜すると優れた導電性を持つ膜になります。

しかし、電気の通りが良くなり過ぎると電子輸送層として働きません。当社のRPD法を用いることで、PVD方式としては世界で初めて、電子輸送層として機能する適度な絶縁性を持つSnO2膜を形成できることを確認しました。今回の新技術では、現在各メーカーで検討が進められている電子輸送層の成膜方法と比べて量産性が大幅に向上し、生産コストも大幅に下げることが可能になります(※3)。また、RPD法は太陽電池、フラットパネルディスプレイ、有機ELパネル向けのITO(Indium Tin Oxide)などの透明導電膜の成膜装置として実績があることから、電子輸送層の成膜と透明導電膜の成膜の各工程を連続的に組み合わせることもできます。

当社は、今後もペロブスカイト太陽電池の普及、ひいてはカ—ボンニュートラルの実現に向け、本成膜技術の量産装置化とペロブスカイト太陽電池の製造工程への適用を目指します。

(※1)ペロブスカイト太陽電池は、「ペロブスカイト」と呼ばれる結晶構造を持つ材料を発電層に用いる次世代の太陽電池です。現在広く普及しているシリコン太陽電池と同等のエネルギー変換効率を有することに加え、製造時に投入するエネルギーが少なく、形状や設置場所の自由度が高いといった特徴があります。日本政府も次世代型太陽電池戦略の一つに位置付けています。

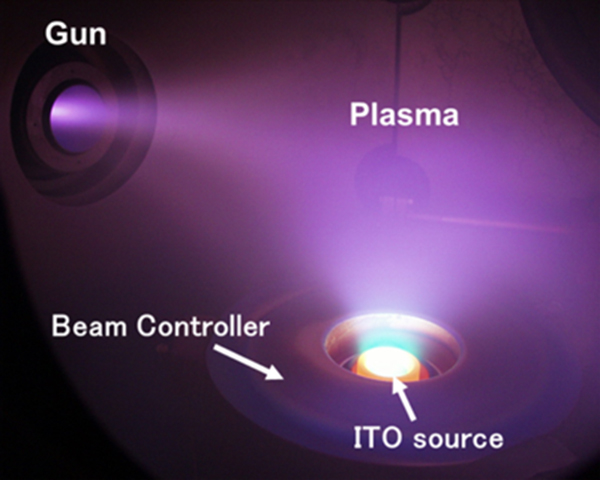

(※2)反応性プラズマ蒸着法(RPD: Reactive Plasma Deposition)。プラズマガンから放出される電子を磁場により蒸発材料に導き、加熱により昇華した材料を高密度プラズマ中で活性化させることで高い反応性を持たせた当社独自の成膜方法です。高反応性と基板へのダメージの低さが特徴で、結晶性の良い膜を形成できます。

参考:真空成膜装置について

https://www.shi.co.jp/industrial/jp/product/industry/reactive-plasma-deposition/index.html

(※3)量産性およびコストの試算に関して

① 成膜速度

新しい技術では、電子輸送層に適した酸化スズ(SnO2)の膜を、現在検討されている手法と比べて200倍以上の成膜速度で作製することが可能です。

② コストの比較

新しい技術では、現在広く検討されている方法(フラーレン(C60)を蒸着し、その上に化学的にSnO2の膜を作る方法)と比較して、コストを200分の1以下のコストに抑えられることが期待できます。