CO2削減施策

基本的な考え方

住友重機械グループでは、気候変動対応を環境経営の重要課題と位置づけており、製品ライフサイクル全体を含む全ての事業活動における環境負荷低減の中で、CO2排出量の削減を最重要課題として取り組んでいます。

各事業部門の結果は、環境管理部で毎月管理され事業責任者にフィードバックされます。また、執行責任者会議で、年に3回経営層に報告されます。各事業部門は、「全員参加」による取り組みと活動の「見える化」、さらにエネルギーの効率的使用を一層高めるための様々なプロセスの改善活動に取り組み、気候変動対応を推進しています。

Scope1,2

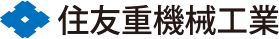

製品製造時CO2排出量の削減

住友重機械グループの国内製品製造時CO2排出量は、目標:2019年度CO2排出量の1%相当量削減に対し、約2.1%削減となりました。※

半導体の需要減などの操業減の影響はあるものの、各々の事業に合わせたCO2削減のための計画策定、実施したことによる効果が見られます。

引き続き省エネ設備への更新や設備の最適化、技術部門との協業により削減施策の再検討など、積極的に取り組んでいきます。また、グローバルでも同水準の活動を推進していきます。

※基準値:23年度CO2排出量実績ー19年度CO2排出量実績の1%相当量

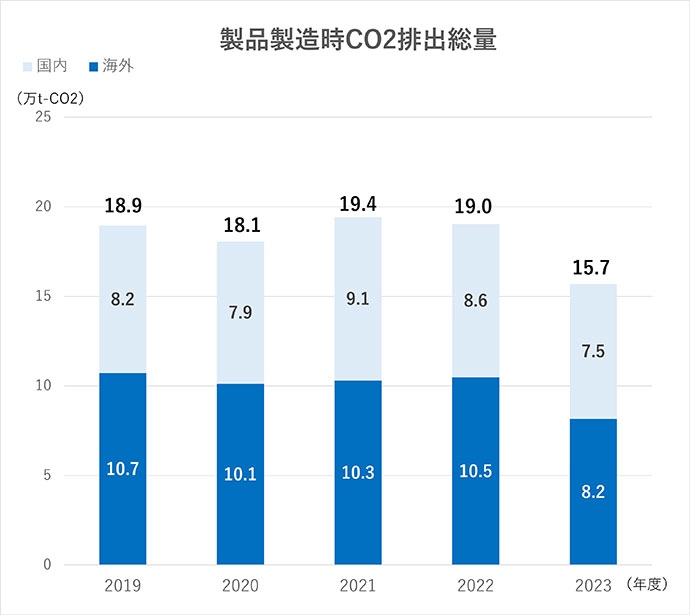

エネルギー生産性の向上

住友重機械グループでは、排出量だけでなく、エネルギー生産性(売上高/CO2排出量)の指標を設定・管理することで、生産効率を高め、CO2排出量削減を図る活動も行っています。2024年度は2023年度比1%向上を目標に掲げて活動し、海外では中国需要減などの影響で9.2%低下しているものの、国内では2.7%向上しており、目標を達成しています。今後も、一斉休止日の実践や高効率設備への更新、待機電力削減活動など、管理運用面での省エネ活動だけでなく、省エネ設備への投資も積極的に進めることで、さらなる生産効率の向上を目指していきます。

再生可能エネルギーの導入

当社グループでは、再生可能エネルギーの導入を推進しています。2020年からは、積極的に当社グループの工場の新規建屋への太陽光発電設備の設置も進めており、2024年度には新たに2,294MWhを稼働させ、累積規模は、グローバルで6,396MWh相当となりました。

引き続き、中間指標である「製品製造時CO2排出量を2030年までに2019年度比50%削減」達成のため、国内・海外両方で積極的な設備導入を実施していきます。また、再生可能エネルギーの購入についても、計画的な購入を実施しています。2024年度はグローバルで84,567MWh分を購入しました。購入の規模は、各種省エネ施策による年1%のCO2排出量の削減、新規建屋を中心とした太陽光発電設備の導入状況を考慮しつつ決定し、2050年カーボンニュートラルの実現に向けてCO2排出量の削減を推進します。

Scope3

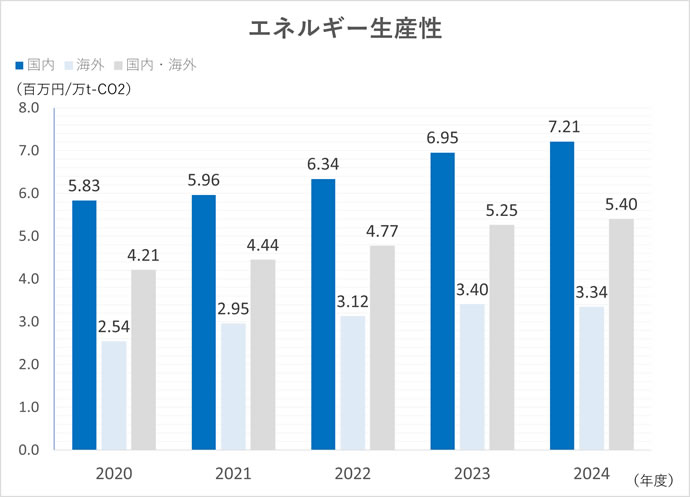

グリーン物流の推進

製品輸送における無駄の排除や効率化によりCO2排出量の削減に取り組んでいます。2024年度の国内実績は、輸送原単位(t-CO2/重量)で2020年~2023年度実績の平均以下の維持目標に対して、3.2%削減となり目標を達成しました。

引き続き、積載率の向上・最適化、モーダルシフト化推進、混載便の有効活用等の活動を継続します。

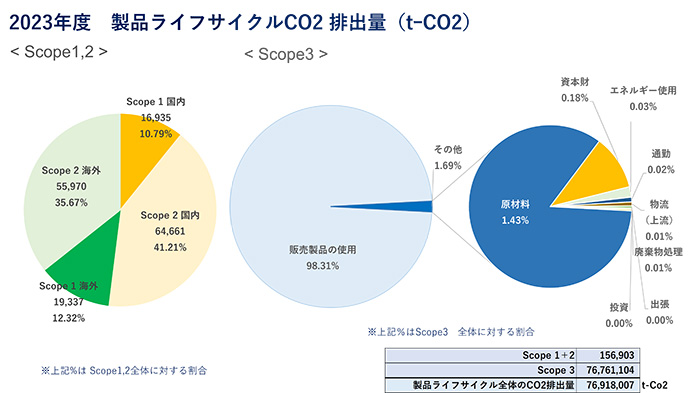

製品ライフサイクル全体のCO2排出量

2024年度の製品ライフサイクル全体のCO2排出量は7691.8万tであり、そのうち製品使用時のCO2排出量は6,588.7万tとなっており、Scope1,2,3全体の約98%を占めています。この製品使用時CO2排出量削減には、省資源・省エネルギーに優れた製品(サステナビリティプラス製品)の拡大と提供が、気候変動対応としての重要な事業課題と認識しています。製品改良・技術開発などを積極的に進め、省資源・省エネルギー等に優れた製品をより多く提供していきます。

加えて、Scope3において製品使用時CO2に次いで排出割合の多い「原材料調達に伴うCO2排出量」のカバー率向上、取引先企業との協力体制構築にも注力していきます。

カーボンフットプリント

当社グループでは、主要製品の中で独立した完成品として、プラスチック射出成形機、クライオポンプ、建設機械のショベルについてカーボンフットプリントを算出しています。

今後は、算出製品の拡大と、主要機種での算出精査を実施していく予定です。

Japan Climate Initiative賛同

住友重機械グループは、Japan Climate Initiative(JCI)による、「いまこそ再生可能エネルギーの導入加速を—エネルギー危機の中でも気候変動対策の強化を求める—」メッセージに賛同、1.5℃目標の実現に向けた世界のトップランナーとなるよう、自らの活動においてエネルギー効率化と再生可能エネルギー利用を加速するとともに、国内外の非国家アクター間の連携を深め、2050年のCO2排出量実質ゼロの実現に貢献する取組みを強めていきます。