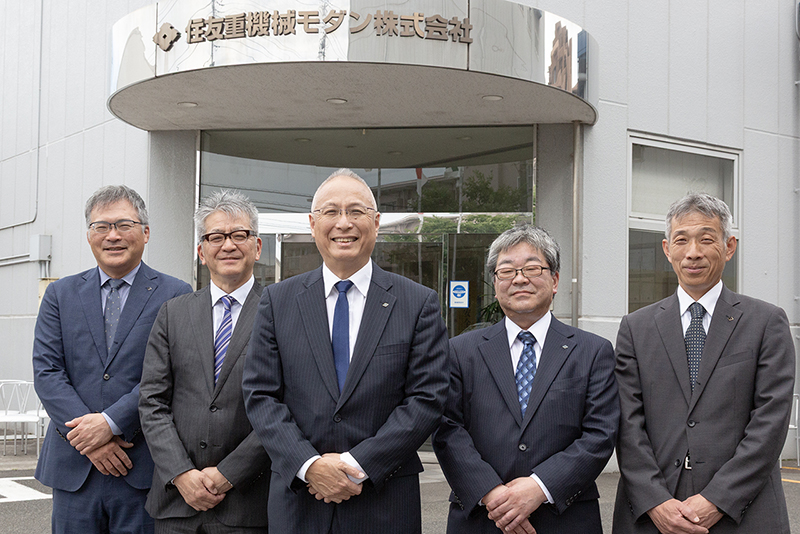

▌ 役 員

左より 取締役営業部長 吉見 公章 / 取締役製造部長 子安 幹夫 / 代表取締役社長 黒河 由紀夫 / 取締役企画管理部長 小林 和義 / 取締役技術部長 中野 勝之

▌ 年 表

| 1949 昭和24年 |

─ 中外貿易がポリエチレン・塩化ビニルの輸入開始 |

| 1953 昭和28年 |

8月 共立プラスチック機械株式会社を設立、新藤茂七が代表取締役に就任 ─ 中外貿易が国産のインフレーション装置の取扱を開始 |

| 1955 昭和30年 |

5月 プラスチック展(プラスチックエージ社主催)に中外貿易・共立プラスチック機械の合同で、40mm押出機インフレーション装置を出品 8月 共立プラスチック機械が解散 9月 新会社の設立準備を開始し、三幸産業(川崎市)の工場を借り受け、約6坪の事務所を隣地に建設 10月 モダンマシナリー株式会社を設立、創立総会を開催(資本金50万円) 井上俊典が代表取締役社長に、加藤政雄・森田七郎が取締役に、小川哲雄が監査役にそれぞれ就任 10月 MK-C-1型65mm押出機の生産を開始 11月 MK-C-1型65mm押出機の公開実演会を開催 11月 社章を制定 |

| 1956 昭和31年 |

4月 中外貿易が30万円を出資し、80万円に増資 ─ MKC50mm押出機の試作機が完成 ─ 春季プラスチック機械展(木挽会館)に、インフレーション装置を実演出展 ─ パイプ製造装置の試作機が完成 |

| 1957 昭和32年 |

5月 井上俊典代表取締役社長が退任、石垣良治が代表取締役社長に就任 10月 モダンマシナリー親睦会が発足 12月 中外貿易が120万円を出資し、200万円に増資 ─ 65mm押出機インフレーション装置(アングル型)の試作機が完成 ─ ペレタイザ・ホッパローダの試作機が完成 ─ 東京国際見本市にパイプ製造装置を実演展示し、昭和天皇皇后両陛下のご叡覧を賜る ─ PEパイプ製造装置を発表 |

| 1958 昭和33年 |

5月 新藤茂七が取締役に就任、新本実美が取締役に就任 ─ 大阪国際見本市にクラッシャを出展 ─ 大型ポリエチレンパイプ製造装置の試作機が完成 |

| 1959 昭和34年 |

7月 輸出第1号機となる40mm押出機インフレーション装置を、インドネシアへ納入 9月 中外貿易が300万円を出資し、500万円に増資 9月 隣接地の180坪を借地し、新社屋の建設に着手 ─ 電線被覆装置・Tダイ・ベント押出機を開発 ─ 65mm押出機の大量受注で、初めて利益を上げる |

| 1960 昭和35年 |

2月 石垣良治代表取締役社長が退任、熱海三郎が代表取締役社長に就任 5月 新社屋の披露を兼ねた社内展示実演会を開催、40mmⅢ型押出機など4機を展示 ─ 新型40mm押出機・スリッタ・800mmダイの試作機が完成 |

| 1961 昭和36年 |

─ 八尺旋盤と工場モノレールを新設 ─ イゴン向け40mm/50mmインフレーション装置各1セットを輸出 ─ 2,200mm幅農ポリ用インフレーションフィルム製造装置を開発 ─ 社員食堂を新設し、事務所を改装 |

| 1962 昭和37年 |

2月 50mmベント付押出機の試作機が完成 3月 40mm塩化ビニル用押出機が完成 3月 65mm新型押出機の試作機が完成 6月 下請主要29社にてモダン協力会を結成 ─ 重袋用インフレーションフイルム製造装置を開発 |

| 1963 昭和38年 |

8月 イーガンスパイラルダイ・ダイロータリ装置を開発 11月 配当40%を実施 ─ 1961年以降引き続き業績が上昇、売上高が2億円を突破 ─ 第5回国際見本市に、イーガンスパイラルダイその他を出展 ─ 重袋用インフレーションフイルム製造装置の販売が好調 ─ フィリピン向け65mmインフレーション装置1セットを輸出 |

| 1964 昭和39年 |

2月 資本金を2,000万円に増資

7月 熱海三郎が代表取締役を退任し相談役に就任、磯江道夫が代表取締役社長に、大野一郎が代表取締役会長に就任 8月 業容の拡大と業績の向上にともない、新人社員の募集および新工場の建設計画を策定し、横浜の土地を買収 10月 新工場の建設に着工 12月 旭興業と工場建設契約を締結 ─ 新社章および社是・社訓を制定 |

| 1965 昭和40年 |

1月 磯江社長が米国イーガン社へ出張し、第1期技術提携契約(10年)に調印 2月 独身寮を新設 5月 綱島新本社工場が完成 6月 新工場落成式を盛大に開催し本社を移転 6月 資本金を4,000万円に増資 6月 創業10周年記念パーティを開催 ─ イーガンパワーフライト押出機シリーズの国産化を開始 ─ 押出ラミネータ・大型インフレーション・大型キャスト・フラットヤーン(技術提携)の製造を開始 ─ 米国イーガン社の技術導入が全機種へ拡大 |

| 1966 昭和41年 |

─ 合理化運動を推進 ─ 退職金規定・賞与支給規定などを制定 ─ 当時世界最大の、X-500プラスティサイザ(射出ユニット)を受注 ─ PEパイプ製造装置から撤退 ─ 高速インフレーション装置を開発 ─ 米国イーガン社がスリーステージスクリュを開発 ─ 水冷下向き重袋製造装置を開発 ─ MCM装置を開発 ─ 3,300mm幅大型多層インフレーション装置の開発を開始 |

| 1967 昭和42年 |

─ 設備投資の増加にともない、大型インフレーション装置の受注が活発化 |

| 1968 昭和43年 |

10月 隣接地の930坪を購入 ─ 第二工場を新設 ─ ロール式フラットヤーン延伸装置の開発を開始 |

| 1969 昭和44年 |

1月 朝日生命と企業年金保険を契約 ─ 2,400mm幅大型キャスティング装置が完成 ─ ロール式フラットヤーン延伸装置が完成し生産を開始 ─ キャストフィルム製造装置が完成 |

| 1970 昭和45年 |

6月 神奈川県商工指導所の企業診断を受ける ─ 65mm押出機水冷下向きインフレーション装置を生産 ─ 200mm押出機を生産 |

| 1971 昭和46年 |

─ 150mm押出機・3,500mm幅大型シュリンクフィルム製造装置が完成 ─ 米国イーガン社の技術により、レシプロスクリュユニット(プラスティサイザ)の生産を開始 ─ 特機部が発足、クイックロック(食品包装の封緘機)およびラベラ(ラベル自動貼機)の設計生産を開始 |

| 1972 昭和47年 |

─ 3,300mm幅大型多層インフレーション装置が完成 ─ 売上高10億円を達成 ─ 職場懇談会が発足 |

| 1973 昭和48年 |

─ 英国ボンクレベンス社より、HDPEフィルム成形技術を導入 ─ 隔週休2日制を試行 |

| 1974 昭和49年 |

7月 米国イーガン社と第2期技術提携を調印 ─ 米国イーガン社のラミネータ独占的製造販売権を、南千住製作所より継承 ─ 今期に決算期を変更し、4か月の事業年度とする ─ 隔週休2日制を採用 ─ 残業規制を通達 |

| 1975 昭和50年 |

1月 残業の全面禁止を実施 3月 ラミネータ装置専用の第三工場完成 5月 磯江道夫代が表取締役社長を辞任、岩井初喜代が代表取締役社長に就任 5月 大野一郎が代表取締役会長を辞任し、非常勤取締役に就任 9月 フレキシブルパッケージ用シングルラミネータ装置を納入 11月 タンデムラミネータ装置を納入 ─ ラミネータ装置の生産を開始 ─ デルサー型押出機を独自開発 |

| 1976 昭和51年 |

─ 印画紙用大型ラミネータ装置が完成 ─ 香港企業からHDPEインフレーション装置を初受注 |

| 1977 昭和52年 |

10月 岩井初喜代が代表取締役社長を退任、新藤茂七が代表取締役社長に就任 ─ 取締役2名が辞任、監査役も交代するなど大幅な役員異動を行う ─ HMW HDPEバッグ用MB(レジ袋)一貫ラインを開発 ─ 高速重袋用内部冷却インフレーション装置が完成 ─ 株主割り当て1:1の倍額増資を行い、資本金を8,000万円に増資 ─ 従業員持株制度を改革し、その持株を大幅に増加 |

| 1978 昭和53年 |

3月 協力会を発展的に解散し、モダン会に変更 ─ 通産省委託による高速製袋機の開発を開始 ─ 高性能押出機デルサーシリーズを上市 ─ 創立25周年記念準備委員会および工場事務所増改築委員会が発足 |

| 1979 昭和54年 |

10月 「モダンニュース」を創刊 10月 上海市で開催された日本横浜工業展覧会に、50mmHMW HDPEインライン機を実演展示 12月 中小企業振興事業団より、高速製袋機の開発に対し表彰を受ける ─ 対前年比200%の増収を達成 ─ 第四工場を新設し、本社社屋を増設 ─ 海外拠点づくりおよび輸出振興策を積極的に推進 ─ 有力商社とともに積極的に営業拡大を図る ─ 中国との商談交流が活発化 ─ 帝人製機に対し、米国イーガン社との技術援助契約に関する再実施を供与 ─ オフィスコンピュータとしてシャープHAYAC 3700を導入 ─ NC工作機の導入を計画 ─ 第二工場を2分割し、製缶場と試験研究室とする |

| 1980 昭和55年 |

4月 大阪営業所を開設 5月 創立25周年および第二工場改築竣工記念式典を挙行 6月 新藤社長が中国視察団団長として公式訪問 10月 山崎鉄鋼所製V-15縦型マシニングセンタが稼動を開始 ─ 高次元異材混練材料押出成形機ユニルーダーを開発(特許番号第917122号) ─ 機構改革(営業本部および生産本部制)を開始 ─ 社内合理化運動としてMM運動を発足 ─ 業界が不況カルテルを継続 ─ 本格的に生産管理システムの検討を開始 ─ 北京工業庁・四川省・山東省・上海市からの視察団が続々と来訪 ─ クレーム対策委員会を設置 ─ 防災委員会を設置 |

| 1981 昭和56年 |

4月 東京国際見本市にMBインライン装置を出展 9月 シンガポールに販売代理店のPAN MODERN社を設置 12月 MM運動の運営を開始 ─ シンガポールプリントパック見本市に、MBインライン装置を出展 ─ オーストラリアに、日商岩井と合弁でPALPAC社を設立 ─ マシニングセンタを導入 ─ Tダイ方式エンボスフィルム製造装置が完成 ─ 65mm押出機/600mm幅双頭式インフレーション装置が完成 ─ 日本ポリオレフィンフィルム工業組合の技能検定試験を実施 ─ 野球部デルサーズが創部 |

| 1982 昭和57年 |

4月 新藤社長が科学技術振興功績者として長官賞を受賞し、総理大臣からも祝辞を受ける 7月 神奈川県研究開発型企業連絡会議が結成され、新藤社長が初代議長に就任 9月 英国EXTRUDAIS社と技術提携を行い、マンシー75の国産化を開始 11月 第9回ジャパンプラス、にコンピュータ制御(MACS‐1)による2層インフレーション装置マンシー75を実演展示 ─ 大型NC旋盤を導入 ─ マシニングセンタを導入 ─ 省エネ・高度吐出量型押出機ハイデルサーを上市 ─ 65mm押出機・1,200mm幅ラミネータ装置を含む軽包装プラントを中国大連市に納入(中国に低価格軽ラミネータ装置1号機を輸出) |

| 1983 昭和58年 |

3月 マンシー75の1号機を納入 4月 1981年後期より中国への輸出が活発化 8月 管理センターが発足 ─ 新生産管理システムを開始 ─ 安全衛生委員会を設置 |

| 1984 昭和59年 |

4月 マンシー75を台湾タフタ社へ6台納入 5月 ジャパンプラス84大阪に、L-LDPE用デルサー50mm押出機双頭式インフレーション装置を実演展示 ─ マンシー55・超小型精密射出成形機MJEC-10を実演展示 ─ 特に中国向けの輸出が活発化 |

| 1985 昭和60年 |

4月 超小型精密射出成形機MJEC-10が、40台の販売実績を達成 4月 インドへの総合プラント輸出に初挑戦(日交レジン開発スーデックス輸出) 7月 本社事務所を改築し、玄関や応接室などを改装 8月 CADを導入 10月 30周年記念式典を開催し、中外貿易より30周年記念樹と記念碑が贈られる ─ 第Ⅰ期製品改善委員会(JEMCO)プロジェクトチームが発足し、対前年比150%の増収を達成 |

| 1986 昭和61年 |

9月 第Ⅱ期製品改善委員会(JEMCO)プロジェクトチームをスタート 11月 ジャパンプラ86に出展、1,125社が来社、コンピュータ制御の3層インフレーション装置・MJEC-10・欠点検査システム(レザーアイⅡ)・シルクスクリーン曲面印刷機を実演展示 ─ 未来づくりP・F計画が発足 |

| 1987 昭和62年 |

2月 大阪営業所を同ビル5階に移転し拡張 4月 ラミネータ装置・キャスティング装置が販売機種の柱となる展 4月 MACSマイコン自動制御システムの売上が増大 4月 小型40mm・50mm押出機の受注が激減 4月 日本で初めて開催されたコンバーティング機械見本市(CMM)に、多層キャスト装置を出展し、開催後は社内研究室に常設 6月 住友ドライブシステムにおいて、DCモータ・インバータ・コンピュータについての合宿研修を行う 7月 コストダウン35%を目標とする「MAPS35」の第1回活動を実施(~1987/11) ─ 未来づくりP・F計画の社内アンケートを実施 ─ L-LDPE・LDPE用の高性能エアリングALをシリーズ化 ─ HMW・HDPE用新型ダイおよび高速成形用エアリングHT型が完成 ─ MACSによる自動運転装置の第一段階条件を満たすシステムが完成 ─ 樹脂メーカへ多層共押出テスト用ラミネータ装置を納入 |

| 1988 昭和63年 |

2月 米国イーガン社新社長ピアフェリス氏が来社 2月 未来づくりP・F計画の社外アンケートを提出 2月 第2回MAPS活動(~1988/7) 4月 企画開発部が発足 6月 未来づくりプロジェクトチームが発足 7月 代表取締役社長の新藤茂七が死去し、岡部頼弘が代表取締役社長に就任 11月 第12回日本プラスチックゴム見本市に、全自動無人化インフレーション装置と超小型精密射出成形機MJEC-10を出展、当社への来場者は約2,000名にのぼる ─ フィリピンFLEXO社に、輸出品として初めてコンピュータ制御システムを組み込んだタンデムラミネータを納品 ─ 技術サービス要員を強化、女子社員が増員 |

| 1989 平成元年 |

4月 第一次中期計画の初年度となる 7月 全自動無人化インフレ装置MFA50/600型の社内展示会を開催 8月 大手コンバーター4社へ大型ラミネーター装置を納入 ─ 全自動無人化インフレーションフィルム製造装置の生産を開始 ─ マシニング数値制御作成装置ファナックOM-B自動プロPS-100/CNT75を導入 ─ 生産部・管理部体制を確立 ─ NCスクリュ旋盤を新設 ─ オートダイCMR2000を購入 ─ 新オフコン導入を準備 |

| 1990 平成2年 |

1月 新オフコンシステムMETSの運用を開始 1月 米国イーガン社との新しい形で契約を更新 4月 特別休日制度を開始 4月 新旅費規定を実施 4月 第2回国際コンバーティング機材展にCMR2000とオートダイを中心とした多数の機種を出展 4月 無事故記録20万時間を達成 7月 中国向け農業用マルチフィルム生産技術協力プロジェクトが完了、岡部社長が北京を訪問 10月 創立35周年記念式典を開催、創業時より従業員数は約8倍・売上高は163倍になる 10月 投資(第二工場改築・Tダイ加工機新設・設計探索システム設置)を発表 10月 大型工作機械AJV35・DP130WD複合プレーナを導入 11月 第二工場を解体し、新第二工場の建設に着手 11月 第13回日本プラスチック・ゴム見本市JP90に、イタリアOMP社製ペレスト85リサイクルシステム・マッハ50超高速インフレーション装置・モス社曲面印刷機を出展 ─ イタリアOMP社と、日本および東南アジア向けの総代理店契約を締結 ─ ポリブテン(粘着材)を、フィルムの成形時にスクリュを通して直接添加する装置を開発 ─ 製缶工場を移転 |

| 1991 平成3年 |

3月 イエローカード(クレーム対策カード)を導入 6月 新第二工場が完成 ─ 国内最高速度のラミネータテスト装置を樹脂メーカS社に納入 ─ クレーム増大による損失が増加 ─ CAD端末機・METS端末機の増設 ─ 試験研究所テクニカルセンター(MTEC)を外部貸し工場に設置 ─ ロゴマークを統一し、社名書体とイメージカラーを変更 ─ 野球部デルサーズが創部10周年を迎える |

| 1992 平成4年 |

1月 平面研磨盤PSG-305DXを導入 4月 メキシコ・ベトナム・タイの各見本市に出展 4月 プラスチック見本市CMM JAPAN 3に、ラミネート・キャスト・シート兼用機およびペレストを出展 10月 横浜市海外交流協会の斡旋で外国人研修生を受け入れ 11月 初の海外社員旅行(ハワイ)を実施 ─ 全自動無人化インフレ機を名古屋K社に納入 ─ 海外受注が好調 ─ ノー残業デーを週2日実施、完全週休2日制に移行 |

| 1993 平成5年 |

4月 改善運動「S作戦」が開始 9月 定年退職者の送別会を開催 ─ PL法への意識喚起を実施 |

| 1994 平成6年 |

1月 第1回国際プラスチック見本市IPFに、全自動インフレーション装置・再生機などを実演展示 1月 年度目標である「クレームの減少」「国際化」を発表 11月 バッテンフェルド・エクストルージョンズテクニーク社(BEX社)と総販売契約を締結 11月 第一工場の改築が完了し、MTECを開設 |

| 1995 平成7年 |

2月 日本初の大型5層インフレーション機をフィルム加工大手会社に納入 3月 赤字決算となる(1976年3月期以来19年ぶり) 8月 「モダンニュース」を休刊 9月 組織変更を実施(部課制を機能融合体へ、管理職を資格職へ) 10月 創立40周年を迎える 12月 米国イーガン社との新しい形での契約更新技術連携が終結 ─ 自動偏肉調整用Tダイ発売(住友重機械工業) ─ 医療用多層インフレーション装置・光学用シート装置・フレックスロール・オートエアリングを独自に開発 |

| 1996 平成8年 |

5月 ドイツ・イタリアの包装機械・コンバーティング機械展が開催 10月 「 メタロセン・フェア’96」(プライベートショー)を開催、225社477名の来場者を迎える 10月 プラスチック見本市(IPF)開催 10月 監視カメラ事業(新事業部)着手を発表 12月 フィルム加工大手会社に納入の3層農用POインフレーション装置でトラブルが発生するも期内解決に至らず |

| 1997 平成9年 |

1月 樹脂メーカへ、高透明PPシート製造装置フレックスロール機のテストおよびPR開始 2月 増資と役員増員を発表、中外貿易の100%出資となる ─ フレックスロールを開発 |

| 1998 平成10年 |

─ 社名を「中外テック株式会社」へ変更 |

| 1999 平成11年 |

1月 社名を「CBCテック株式会社」へ変更 4月 岡部頼弘が代表取締役社長を退任、市川勝洋が代表取締役社長に就任 ─ 高速キャストフィルム・シート・ラミネータ多目的装置マルチインワンを発表し、社内テスト用にMTECへ設置 ─ 第三・第四工場を売却 |

| 2000 平成12年 |

11月 住友重機械工業株式会社の100%出資で新会社が発足し、社名を「SHIモダンマシナリー株式会社」へ変更、牧島浩が代表取締役社長に就任 12月 海外・国内PL保険に加入 12月 海外営業職を増員 12月 原価低減委員会が活動開始 ─ 監視カメラ・合成樹脂製品・真空蒸着から事業撤退 |

| 2001 平成13年 |

2月 インフレ戦略委員会が活動開始 3月 VE教育を開始 3月 住友重機械工業との共同マーケティングを推進 3月 不良債権・不要資産の除去整理を実施 4月 給与を能力重視の体系へ変更 7月 資材調達機能を強化 9月 ED事業の撤退が完了(CBCへ返還) ─ 自動偏肉調整エアリングを開発 ─ 組み込み外注先に韓国N社に加え、S社も指定 |

| 2002 平成14年 |

1月 協力会社賀詞交歓会を開催、86社約130名が出席 7月 インフレ戦略委員会、17回をもって終了 9月 中国戦略委員会が発足 11月 IPF2002(幕張)に、自動偏肉調整エアリング・13型Tダイ・ZAアダプタ・フレックスロールを出展 ─ 貿易保険機構に加入 ─ 無償巡回サービスを開始 ─ DMA型自動偏肉調整エアリングを発表 |

| 2003 平成15年 |

5月 上海代表処(拠点)を開設 5月 インターフェックス東京(医薬品関連専門展示会)に出展 8月 住友重機械工業株式会社プラスチック機械事業部と事業統合、社名を「住友重機械モダン株式会社」に変更 11月 大物工番の反省会がスタート |

| 2004 平成16年 |

6月 チャイナプラス2004上海(展示会)に初出展 6月 新富士工場を賃借(~2005/12) 7月 社内組み工数が毎月3,000~4,000時間に達し、工場の能力が逼迫する ─ インフレ創立50周年記念モデル開発委員会が発足 |

| 2005 平成17年 |

4月 フラットパネルディスプレー(FPD)展に初出展 4月 4期連続で最高益を更新し、売上高経常利益率6.6%を達成 5月 牧島浩が代表取締役社長を退任、武市頼和が代表取締役社長に就任 10月 品質保証部を新設、プロジェクトチーム(3チーム)が発足 10月 創立50周年寄稿集を発行 12月 新富士工場を撤収 12月 住友重機械工業千葉工場(B棟)を賃借し、組立工程を開始 |

| 2006 平成18年 |

4月 技術部内開発グループを新設 6月 特別納期調整会議を開催 7月 住友重機械工業の日納社長による診断を実施 9月 中期計画(HOP70)を発表 10月 工程管理プロジェクトチームが発足 10月 新生産管理システムが稼働 10月 中期計画の説明と公開討論会を開催 ─ 50周年記念インフレーションモデル機を開発 ─ 教育プログラムを導入 ─ 光学関連市場への参入と事業の確立を宣言 ─ 包装材料の多層フィルム化需要が活発化 |

| 2007 平成19年 |

3月 標準化軽包装ラミネータ装置が完成 4月 組織を新設(見積グループ・工程グループ) 7月 新人事制度を導入 10月 セグメント営業活動システムが発足 |

| 2008 平成20年 |

1月 生産能力の不足を補うため、富津新工場(千葉県)が稼働開始 4月 幹部研修会を実施 ─ 原価グループを設立 |

| 2009 平成21年 |

4月 FPD展出展(自動膜厚制御Tダイ初公開) 4月 操業不足にともない教育訓練を実施 5月 問題解決TaskForceが発足、新規顧客の開拓へ 12月 ISO14001認証を取得 |

| 2010 平成22年 |

1月 中国大手医療機器メーカへ、3層下向輸液バッグ用水冷下向インフレーション装置を納入 1月 韓国向け光学用3層キャスト装置を納入 4月 高機能フィルム技術展に出展 |

| 2011 平成23年 |

1月 ISO9001認証を取得 3月 武市頼和が代表取締役社長を退任、津田愼吾が代表取締役社長に就任 4月 高機能フィルム技術展に出展 4月 ラミネータ装置輸出が、それ以前の3年間との比較で倍増となる 7月 火災爆発リスクコントロールマトリクスが開始 8月 SPM上海・SHIインドネシアへ社員を出向させ、グローバル化を推進 8月 環境監査を実施 10月 PLOPACK Indonesia展に初出展(イズミフードマシナリなどの住友重機械工業グループ企業と共同出展) 12月 ウクライナ向け3層共押タンデムラミネータ装置を納入 ─ 技術部新入社員の富津工場での組立作業の研修を開始 |

| 2012 平成24年 |

2月 コンプライアンスに関する全社説明会を実施 3月 2011年度に過去最高売上高の60億円を達成し、社員へ記念品を配布 4月 人事・総務グループおよび生産技術チームを新設 4月 チャイナプラス上海にSPM上海(住友重機械工業のプラスチック機械事業部の現地法人)と共同で出展 7月 技術サービスを組織改定、CSチーム・検査チームを設立 12月 職場懇談会を解散し労働組合を設立、住重労連に参加 ─ 住重グループ内の「特別安全対策指定事業所」に指定 ─ アジア向け新コンセプト機MLA-SPシングルラミネータを上市 ─ 大卒新入社員が、住友重機械工業グループの導入3か年教育プログラムに参加 |

| 2013 平成25年 |

4月 組織を改定(工程グループし物流グループを一元化) 4月 インド・フィリピンでの新規代理店開拓、タイ・インドネシア・上海・フィリピンめベトナムの展示会に出展 5月 ISO9001品質マニュアルを改訂 6月 中国向け剥離紙用タンデムラミネータ装置2ラインを納入 10月 社員旅行を台湾で実施 ─ 住友重機械工業千葉製造所のプラスチック機械事業部にて、Tダイの加工を開始 ─ 技術部若手社員を対象に、住友重機械工業のOB酒井誠也氏による若手教育を実施 |

| 2014 平成26年 |

3月 津田愼吾が代表取締役社長を退任、黒河由紀夫代が表取締役社長に就任 4月 営業部に業務グループを新設 4月 「中期計画2016」を策定 4月 安全衛生統括者を任命し、安全衛生機能を強化 5月 富津工場を増床 6月 住友重機械工業日納相談役による幹部社員への経営講義を実施 7月 中国向け紙用トリプルラミネータ装置を納入 7月 タイに営業サービス拠点を開設 9月 PLOPACK Asiaミャンマー展に出展 |

| 2015 平成27年 |

1月 新型スマートフリッパの販売を開始 9月 60周年記念プライベートショーを開催 10月 創立60周年記念式典を挙行 ─ 省エネ押出機・スマートチャンバの販売を開始 |

| 2016 平成28年 |

3月 ラミネータ・キャスト・シート兼用テスト装置を更新(S-2) 7月 燃料タンク用ブロー成形機1号機を受注 ─ Tダイ内面磨きロボットの本格運用を開始 |

| 2017 平成29年 |

1月 ブランドデザインの検討を開始 4月 「中期計画2019」を策定 10月 IPF2017に出展し、Dolphinブランド展開を紹介 |

| 2018 平成30年 |

3月 新規マシニングセンタを導入し、Tダイ加工を増産 5月 UAEにラミネータ装置を納入 6月 富津工場のC棟を増床し、組立工程をの富津工場に集約 |

| 2019 令和元年 |

5月 Dolphin Blownインフレーションテスト装置を横浜本社工場に設置 7月 富津工場にて富津市教職員研修会を開催 8月 「SMART FRIPPER SYSTEM」がCE準拠証明書を取得 10月 ドイツK-2019ショーに初出展 12月 LCP専用インフレーション装置フルライン1号機を受注 |

| 2020 令和2年 |

4月 「中期計画2022」を策定 10月 グローバルスタンダート安全仕様ラミネータを納入 11月 新型コロナ渦対応で、横浜第二工場にサテライトオフィスを開設 11月 新型コロナ渦でIPF2020 Vertual展示会に出展 |

| 2021 令和3年 |

4月 新型コロナ渦で「中期計画2023」に改訂 ─ 新型コロナ渦の影響で、中国入国時に2週間のホテル隔離となる ─ 新型コロナ渦で在宅勤務・Web会議が定常化 |

| 2022 令和4年 |

10月 TOKYO PACK展に新型リサイクル装置を出展し、販売を開始 12月 富津第一工場にて太陽光発電設備が稼働を開始 ─ 半導体不足により電子電気部品調達が困難に |

| 2023 令和5年 |

1月 「中期計画2026」を策定 9月 富津第二工場が竣工 加工の富津集約 9月 富津第二工場でプロセスレビューを開催 10月 Dolphin Lami 1・2号機を納入 ─ 丸ダイ本格内製化がスタート ─ 親睦会行事を再開 |

| 2024 令和6年 |

1月 世界的な情勢不安による経済停滞により「中期計画2026」を見直し 2月 富津市内の小学生の富津工場見学会を開催 ─ ハイブリッドエアリングの販売を開始 ─ インフレーション装置自動立上げプライベートショーを開催 |

| 2025 令和7年 |

─ 新型MACSの販売を開始 ─ 新型SMART FRIPPER SYSTEM の販売を開始 10月 創業70周年を迎える |

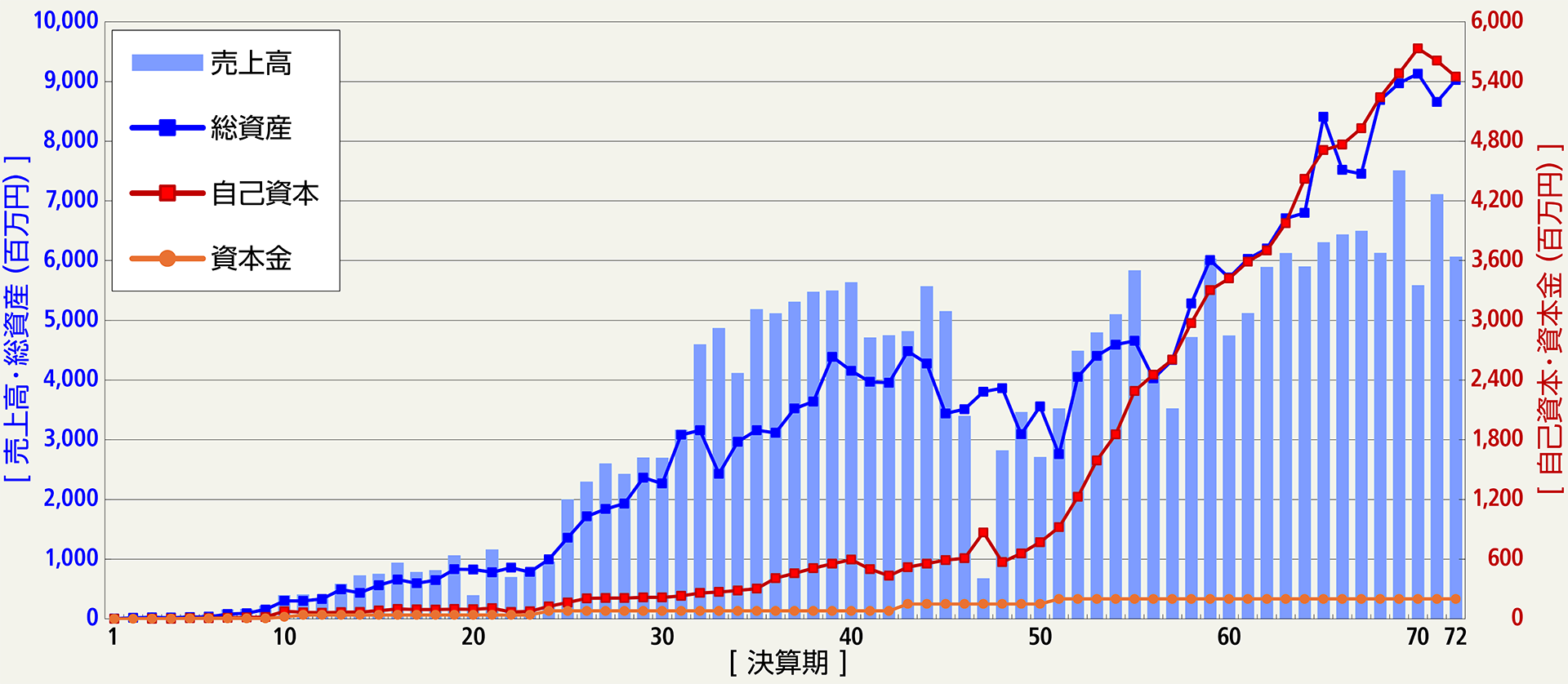

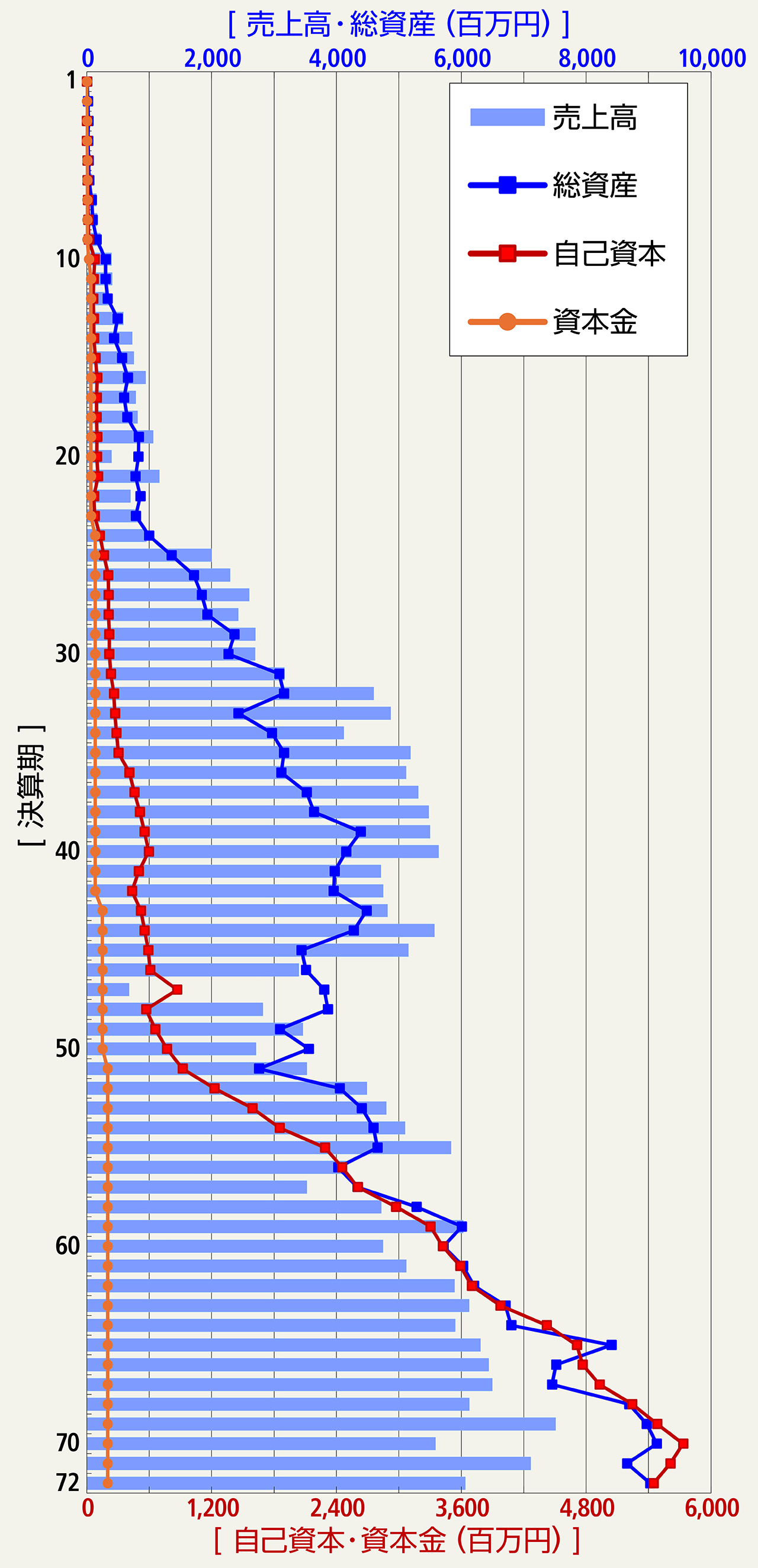

▌ 業績推移

住友重機械モダン株式会社 〒223-8511 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-32-16

Tel: 045-547-7777(代表) Fax: 045-547-7717

Copyright 2025 Sumitomo Heavy Industries Modern, Ltd. All Rights Reserved.