Interview with the Director

of the Techinical Reserch Center

研究所所長インタビュー

住友重機械の、

社会の未来を見据え、

新たな価値を生み出す

「創発」の場として

Profile

Profile

中條 晃伸

技術本部技術研究所・所長

1996年入社、教育学研究科理科教育専攻修了。学生時代の専攻は物理学。入社後、量子技術研究所(現在の技術研究所)に配属になり、サイクロトロンの利用技術開発に携わる。2006年、蓄電プロジェクトに参画してからは、ハイブリッド建設機械の開発を担当。2014年、技術研究所環境・エネルギーグループへ異動し、2015年には環境・エネルギーグループのグループリーダーに。2022年から技術研究所の所長を務める。

Interview with the Director of the Techinical Reserch Center

Theme01

技術研究所の

ミッションと重点領域

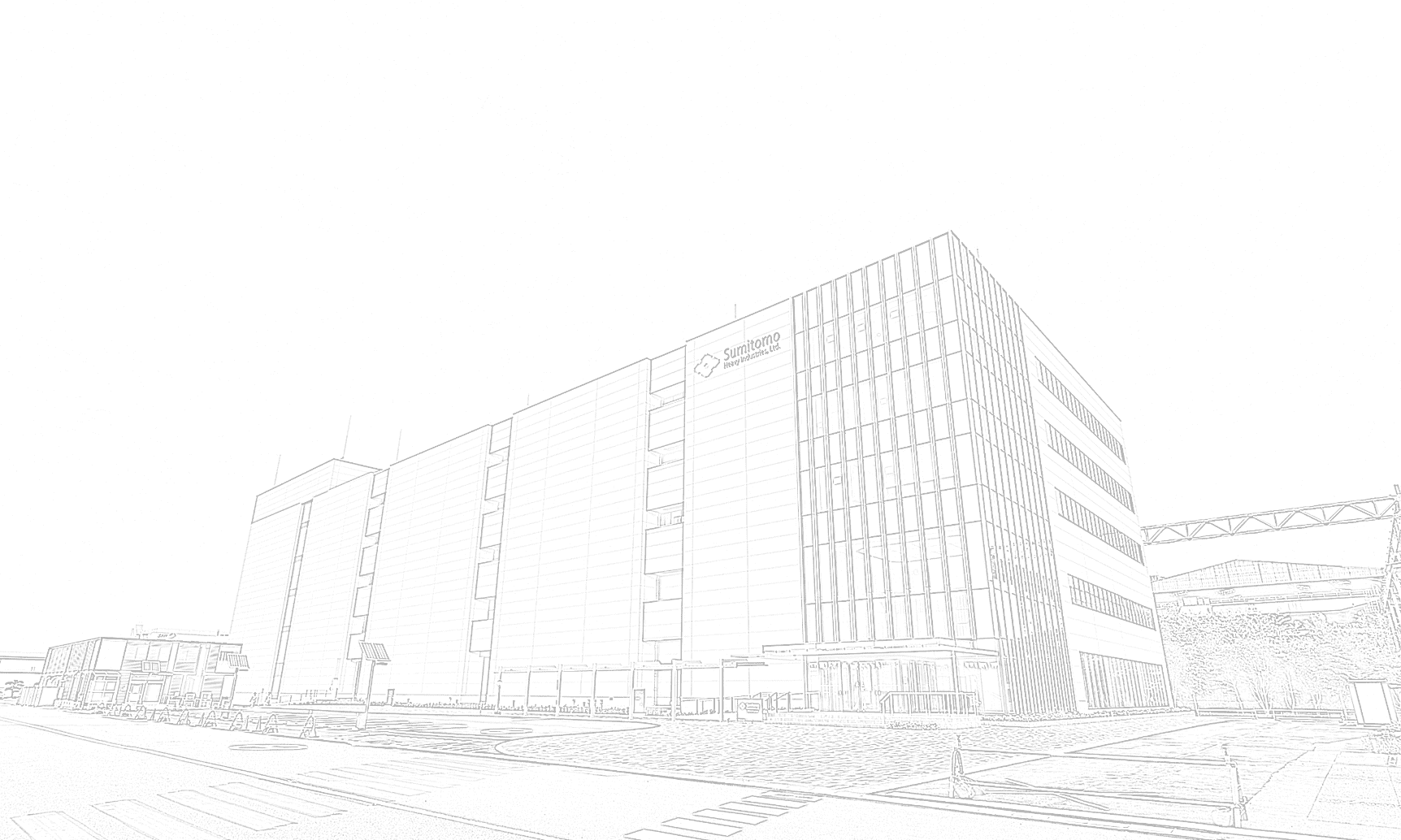

住友重機械グループは、総合機械メーカーとして幅広い事業を展開しており、重点領域としてロボティクス・自動化、半導体、先端医療機器、環境・エネルギーの4つを掲げています。このような先進的な事業を、コーポレートラボとして研究開発の側面から牽引することが、技術研究所の使命です。こうした役割をより一層強化するため、この度「技術研究・創発棟 Cs’‐Lab+(シーズラボ)」を新設しました。

私たちの研究所の一番のミッションは、その名称にもあるように、「創発」——つまり、イノベーションの種を見つけていくことだと考えています。将来何が待ち受けているか見通すのが困難な時代において、今ある事業が未来永劫、安定的に続いていくかはわかりません。住友重機械が持続的に成長していくためには、新しいビジネスのアイデアを絶えず創出していく必要があります。そして、それらの種を、セグメントでビジネス化できるステップまで育てていくことも私たちの役割です。

また、未来につながる創発を生み出していくためには、事業セグメントや部門など従来の枠組みにとらわれないマインドが大切になります。セグメント、あるいはアカデミアをはじめ国内外の多様な組織と共創するHubとなることも大切な使命だと思っています。

この研究所の主な研究分野としては、IoT/AI/データサイエンス、自動/自律化、二酸化炭素利用・貯蓄技術などがあげられます。また、生産現場を革新していくための技術開発にも取り組んでいます。新しいビジネスにつながる「探索」と、既存事業を革新する「深化」の両軸から果敢な研究開発を展開しています。

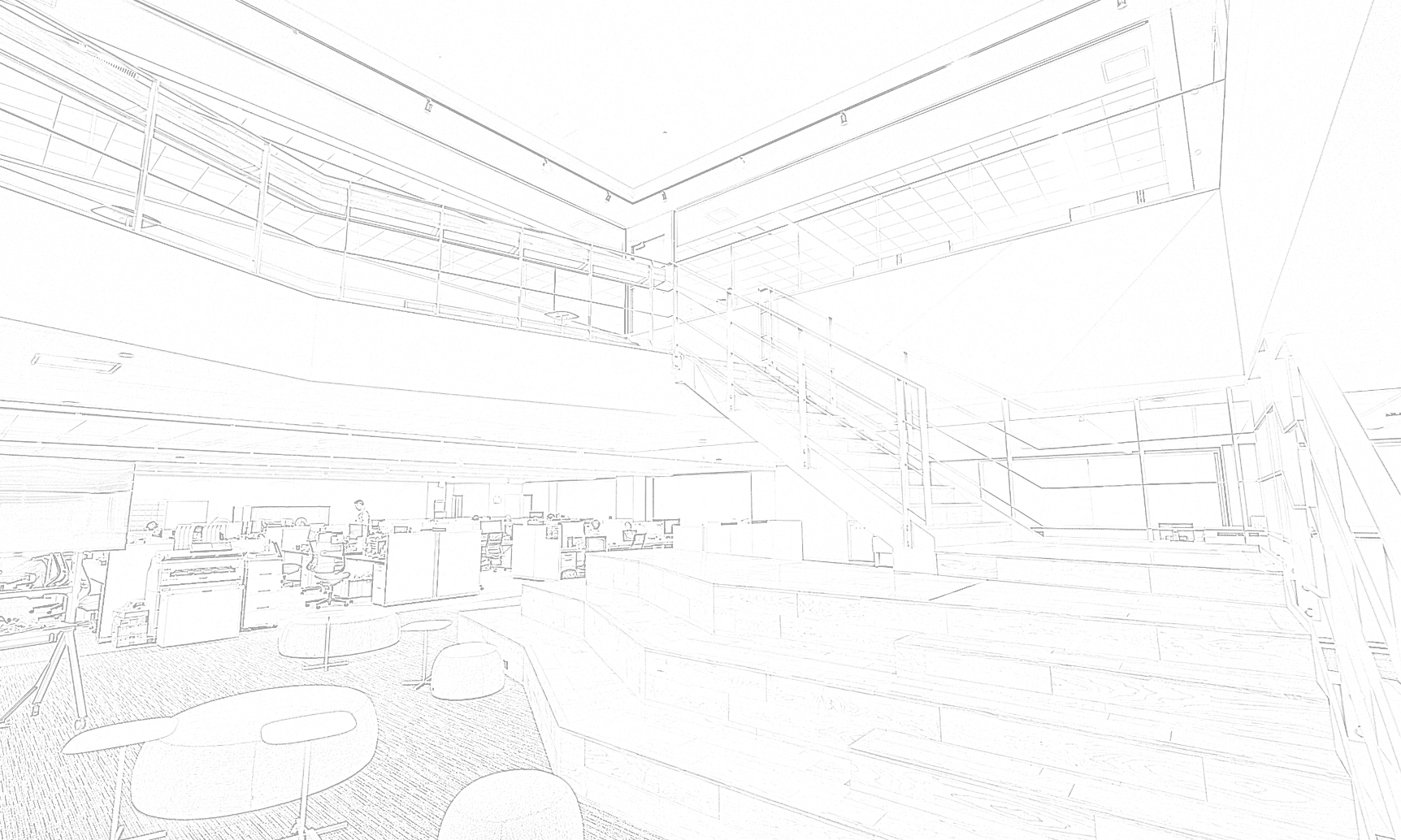

社員同士の自然なコミュニケーションを促すために設けられた、執務スペースをつなぐ階段

Theme02

多様な創発をインスパイアする「場」として

住友重機械の未来を担う技術者や研究者を育む「場」となること。それもまた、私たちの研究所が担う大切な役割です。若いメンバーたちがやりがいを持っていきいきと研究開発に取り組めるように、以前の技術研究所と比べてスペースも大幅に拡大し、充実した設備を整えています。

執務スペースはゆとりのある洗練された空間となっており、コミュニケーションが活性化するように2つのフロアを独自の階段で結んでいます。一方、実験室は最新鋭の設備を整えるとともに、実験の「見える化」を促すために通路側の窓を大きくとるなど、ここも明るくオープンな空間となっています。また、随所に最新の省エネ・創エネ設備を導入し、「ZEB Ready」*を取得するなど環境にも配慮した建物です。

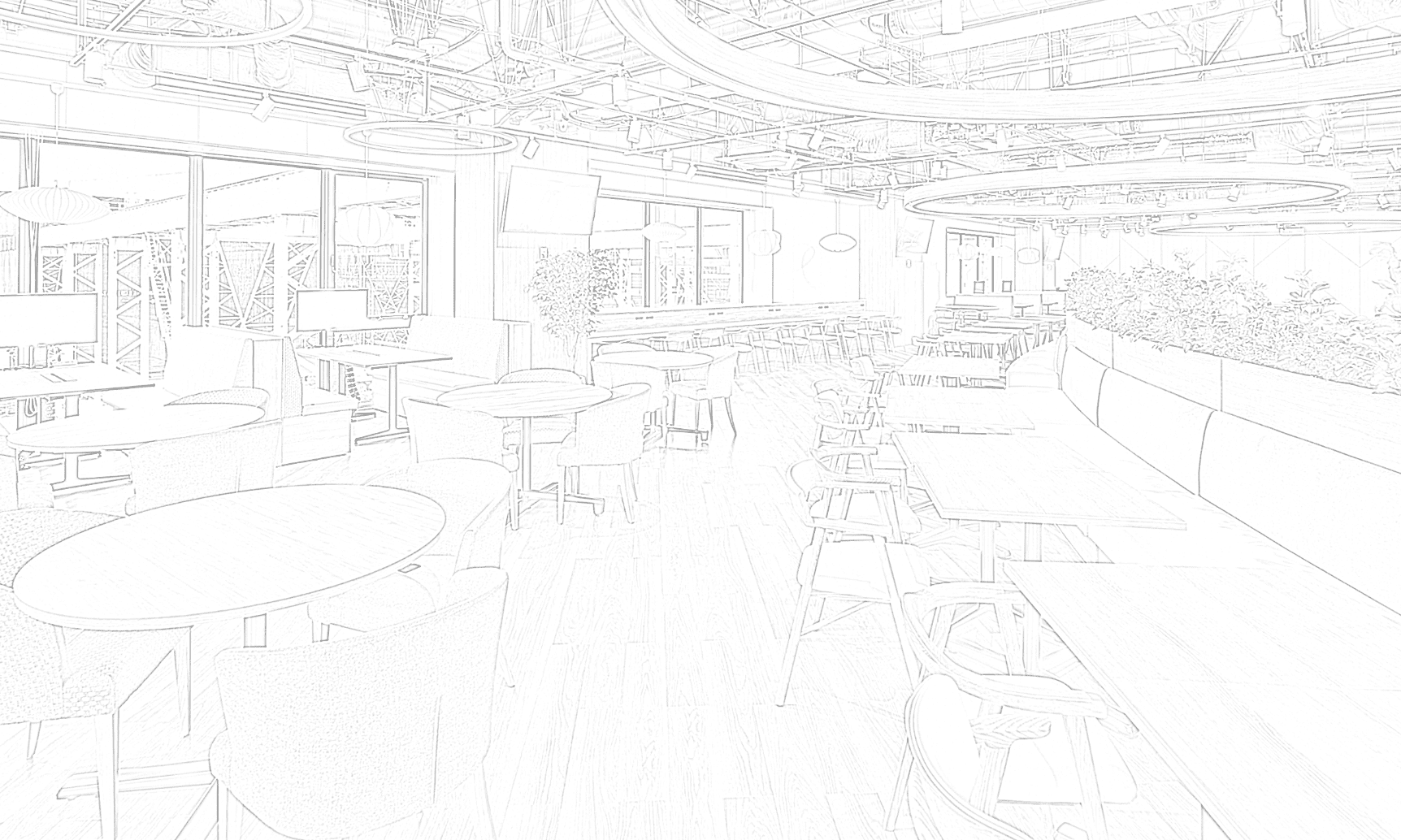

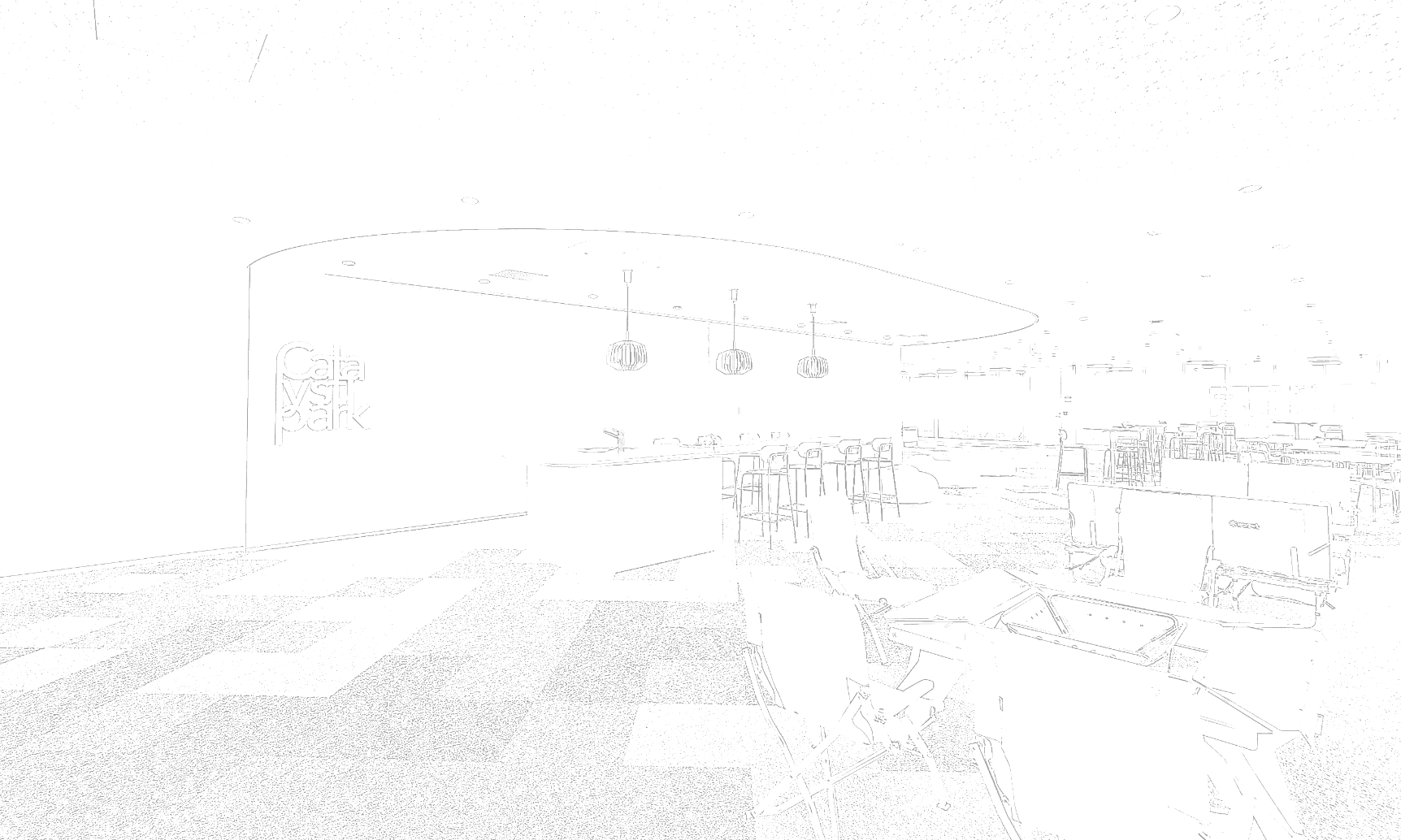

この研究所の中でも特に私が注目してほしいと思っているのが「カタリストパーク」。異なるグループの研究者、あるいは部門の技術者、他社やアカデミアの研究者など、多様な人たちが自在にコミュニケーションできるスペースです。食堂の「SumiCafe(スミカフェ)」も私のお気に入りの場所です。週2回の特別メニュー ”YOKOSUKA PLATE”では、メインディッシュの他2種類の小鉢が選べるという、大変満足できるランチが体験できると思います。そのほかのメニューも大好きですが、なかでもカレーが絶品で、若手研究者たちと一緒によくランチをしています。

*ZEB Ready(ゼブ・レディ):一次エネルギー消費量を基準値よりも50%以上削減した建物のこと

Theme03

次代のパイオニアたちに

求められる姿勢

私は入社して以来、一貫して研究開発に携わってきました。そのキャリアを振り返って大きな転機になったと思うのは、入社7年目、ハイブリッド建設機械における蓄電モジュールの開発でした。それまでとはまったく違う分野への挑戦で苦労も多かったのですが、初めて製品を実用化する喜びを経験しました。また、チームとしてひとつの目標に挑んでいく楽しさ、そのパワーの大きさに気づいたのもこの時だったと思います。

こうしたこれまでの経験を通じて実感しているのは、住友重機械の技術者・研究者は誰もがとても優秀であるということ。一方で、これは研究者にありがちですが、密接なコミュニケーションを図ったりチームで動いたりしていくことが苦手な傾向が見られるように感じます。

これからの時代、新しいシーズを見出す探索力、それを開発テーマとして昇華させる提案力が、研究者にとってますます重要になります。その先の問題解決にあたっては、生成AIの発達をはじめ今後は多様なアプローチが生まれてくるはずです。私が若いメンバーたちに求めたいのも、このような前向きで自律的な姿勢なのです。

一方で、ニーズやシーズの探索にしても、その実用化にしても、一人の力では当然限界があります。これからは境界を超えた、多様な知識の融合が求められてきます。さまざまな価値観を持ったメンバーが集い、自由闊達なコミュニケーションによって自律的にチームが生まれる。そんな多様なチームが互いに刺激を受け合いながら一つになって未来へと突き進んでいく。私は、この研究所をそんな組織にしたいと考えています。

分野を超えた交流を促す“カタリストパーク”の様子

Theme04

住友重機械と、

社会の未来を見据えて

自律的に前進するチームを形づくっていくためには、メンバー一人ひとりが柔軟かつダイナミックなマインドを持つことが欠かせません。得意な分野については、自分がリーダーとなって牽引していく。あるいは、他のメンバーが提案する独創的な開発を、自らの専門力を活かしフォロワーとしてサポートする。このようなしなやかな関係こそが、私が理想とするチームなのです。また、お互いの個性や能力を尊重し、信頼し合える関係を築いていくことも重要です。

そして、なによりも大切なことは、自らの仕事を通じて、もっと大きな人生の幸せを追い求めていくことだと私は思っています。家族との時間を大切にする、好きな趣味に熱中する、あるいは実験室にこもって研究に没頭する……。幸せのかたちは人それぞれ千差万別でしょう。その想いをひとつにして、住友重機械の未来を切り開き、社会に貢献していきたいと思っています。この研究所の次代を担っていく新しい人たちとの出会いをとても楽しみにしています。