2003年に設立された当社は、120年以上の歴史と伝統を誇ります。

横須賀の地で長年にわたり多種多様な船を建造してきましたが、一般商船の建造については2023年度受注船を最終船としています。

現在は脱炭素エネルギー領域における洋上風力発電の基礎構造物や関連船舶などの事業化を推進しています。

発祥

1897

浦賀船渠株式会社設立

ペリー来航後、江戸幕府は”大船建造の禁”を解き浦賀の地で様式軍艦建造や日本初のドライドック建設を行いました。

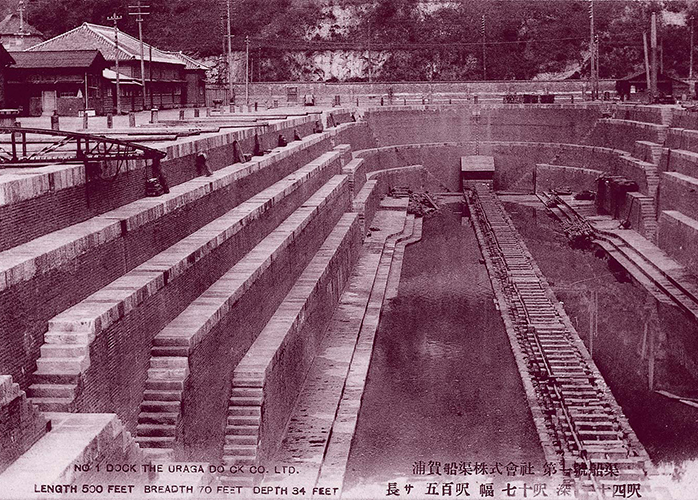

同地に浦賀船渠が建設した一号ドックが1899年に完成し、商船、艦船、鉄道連絡船などを建造しました。

現存するレンガ造りのドライドックとして貴重な存在ですが、2021年3月に住友重機械工業株式会社により横須賀市に寄贈され、今後の有効活用が期待されます。

1897

黎明

1924

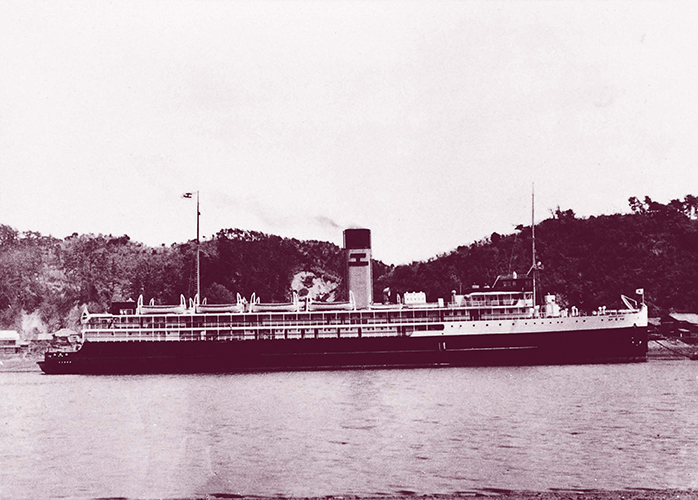

青函連絡船「翔鳳丸」竣工

日本で最初に建造された4隻の車載客船の1番船で、浦賀船渠では同型の飛鸞丸を含め2隻を建造しました。

第一次世界大戦による内航貨物輸送の鉄道への転移と大戦景気による荷働き量増加から青函航路で貨客ともに大幅に輸送需要が増加しました。

これを解決するため、鉄道貨車の全国直通運用と旅客輸送能力の向上を狙って本船が設計・建造されました。

1945年7月14日、米国機の空襲により青森港にて沈没しました。

1924

1962

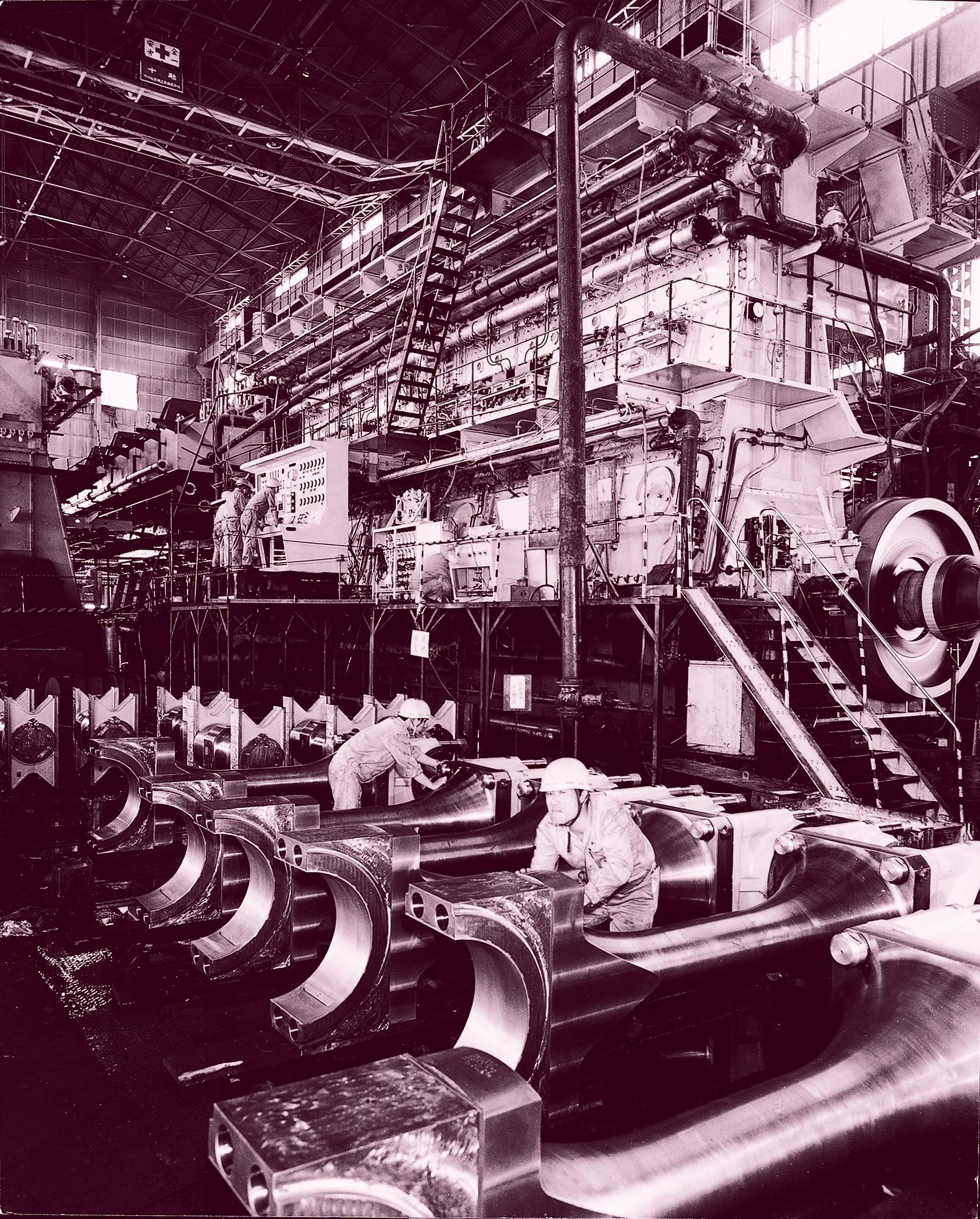

玉島デイゼル工業との合併で

浦賀重工業株式会社に社名変更

1948年浦賀船渠の子会社として岡山県に玉島ディゼル工業が設立され、船舶用エンジンの製造を開始しました。この事業はスルザー社ライセンスのディーゼルエンジン製造を中心に1988年まで継続され、現在は株式会社IHI原動機様に引き継がれております。

1962

1969

住友重機械工業株式会社を設立

別子銅山の”工作方”に端を発する住友機械工業と浦賀重工業が合併し、機械・造船メーカーとしての住友重機械工業が誕生しました。

同社誕生後大島造船所、東予工場(現住友重機械工業愛媛製造所西条工場)などの大規模工場の開設が行われました。

1969

進化

1971

追浜造船所開設(現在の横須賀造船所)

大型化が進む商船の建造に対応するため、東京湾内を中心に候補地を探し浦賀造船所と同じ横須賀市内の追浜に造船所を建設することとなりました。

建設着手の遅れなどの問題はありましたが、無事操業を開始し追浜造船所建造1隻目の”ぱしふぃっく丸”を送り出しました。

1971

1984

練習帆船「日本丸」進水

初代日本丸の後継船として建造されました。帆装艤装設計から製作まで、すべて日本国内で行われた初の大型帆船であり、現在でも現役の航海練習船として運用されています。

1984

1997

練習船「青雲丸」進水

海技教育機関の実習船として、大型練習船初代青雲丸の後継船として建造されました。その進水式には皇太子同妃両殿下(現天皇皇后両陛下)がご臨席され、妃殿下による支綱切断も行われました。

1997

2002

氷海タンカー「TEMPERA」が日本造船学会

作品賞「Ship of the Year」を受賞

世界初のダブルアクティング方式(通常推進時には前進、砕氷時には後進)採用により砕氷船の先導無しに氷海を航海できるタンカーとなります。電動のポッド型推進器により前後進双方に高い出力を発揮できます。

2002

現在

2003

住友重機械マリンエンジニアリング株式会社設立

住友重機械工業より分社化されました。

2003

2007

本社事務所現住所に移転

住友重機械工業本社移転に従い、当社も本社移転しました。

2007

2012

スエズマックスタンカー”Karvounis”引き渡し

スエズマックスタンカーは今後成長が期待される船種であり、建造できる造船所も限られているためアフラマックスタンカーに並ぶ二つ目の柱として開発しました。

2012

2019

アフラマックスタンカー”Alfa Finlandia”引き渡し

本船はNOx(窒素酸化物)に関する最新の排ガス規制に適応した脱硝装置(SCR)を装備しており、当社建造船を複数保有するLundqvist Rederierna社に引き渡しされました。